Tribunal de Hambourg, 27 septembre 2024, LAION c/ Robert KNESCHKE, n°310 O 227/23

L’intelligence artificielle dite « générative » permet de produire différents types de contenus (texte, image, musique, vidéo…) grâce à la fouille de textes et de données.

En principe, l’exploitation par l’intelligence artificielle d’œuvres originales sans autorisation de l’artiste constitue un acte de contrefaçon.

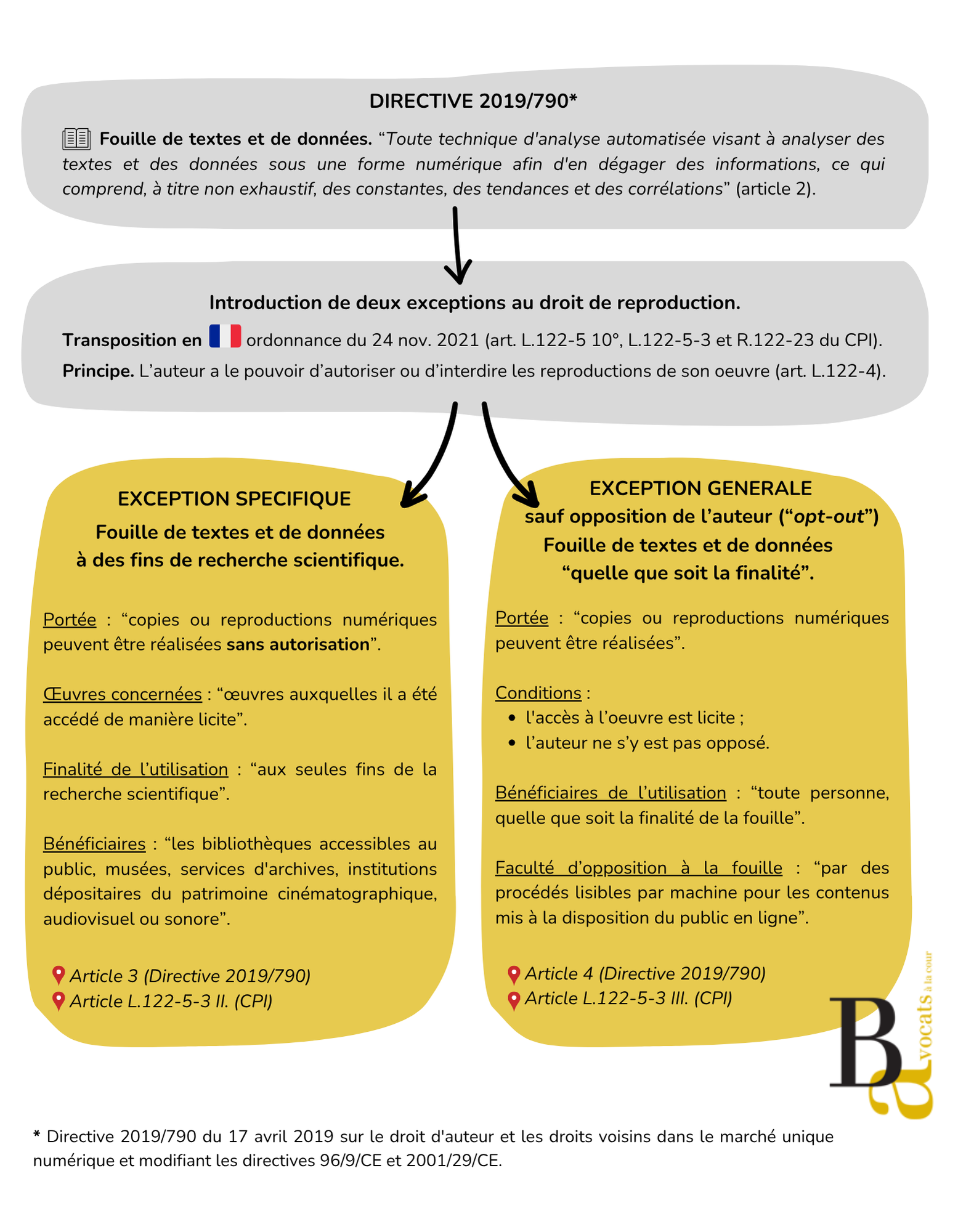

Par exception, le droit européen autorise la fouille de textes et de données, définie comme « toute technique d’analyse automatisée visant à analyser des textes et des données sous une forme numérique afin d’en dégager des informations, ce qui comprend, à titre non exhaustif, des constantes, des tendances et des corrélations » [1].

Un artiste peut s’opposer à cette exception en exprimant son droit d’opposition, appelé « opt-out ».

***

Le 27 septembre 2024, le Tribunal régional de Hambourg a rendu la première décision européenne sur l’application des exceptions pour fouille de textes et de données, prévues par la directive UE 2019/790 sur le droit d’auteur dite DAMUN [2].

Les juges ont admis que l’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur, lors de la constitution d’un ensemble de données (ci-après « dataset ») pour l’apprentissage d’un modèle d’intelligence artificielle générative (IA), puisse être justifiée par l’exception pour fouille de textes et de données à des fins de recherche scientifique.

Qui sont les parties ?

- LAION est une organisation à but non lucratif allemande qui crée et met à disposition du public des dataset, aux fins de faciliter la recherche en apprentissage automatique.

- Robert Kneschke est un photographe allemand.

Quels sont les enjeux ?

- LAION a publié gratuitement un dataset dit ‘LAION-5-B’ qui inclut, via un lien hypertexte, une photographie en basse résolution et filigranée de Robert Kneschke.

- La photographie avait été mise en ligne par Robert Kneschke sur le site d’une agence de photos dont les conditions d’utilisation interdisaient l’exploitation des images par des « programmes automatisés, des applets, des bots ou similaires».

- Robert Kneschke a assigné LAION pour violation de son droit d’auteur et soutenu qu’en raison d’une réserve d’utilisation valablement déclarée, la reproduction de la photographie n’était pas autorisée. Précisons que, dans cette affaire, les actes de reproduction ont lieu au stade du téléchargement et de l’analyse des fichiers, en amont de la constitution du dataset.

Quelle est la solution du tribunal de Hambourg ?

Le tribunal conclut à l’absence de violation par LAION du droit d’auteur de Robert Kneschke, dans la mesure où la reproduction a été effectuée pour la fouille de textes et de données à des fins de recherche scientifique [3].

L’exception est applicable puisque la notion de recherche scientifique recouvre « les étapes de travail directement associées à l’acquisition de connaissance » et « ne présuppose pas le succès ultérieur de la recherche ». Les juges retiennent que la constitution d’un ensemble de données servant de bases à l’entraînement de services d’IA a effectivement pour objectif l’acquisition ultérieure de connaissances.

Quelles sont les exceptions au droit d’auteur consacrées par la directive 2019/790 ?

Quels enseignements peut-on tirer de ce jugement ?

- Sur l’exception retenue de la fouille de textes et de données à des fins de recherche scientifique

Si le tribunal adopte une interprétation large de la notion de recherche scientifique [4], il porte une attention particulière au caractère non commercial du dataset. L’organisation et le financement du fournisseur de modèles dans lequel la recherche est effectuée importent peu, dès lors que l’activité ayant impliqué l’acte de reproduction poursuit un but non commercial.

En l’espèce, tel était le cas puisque le dataset était mis à disposition gratuitement. Les utilisations commerciales postérieures par les utilisateurs de l’intelligence artificielle n’ont pas eu d’incidence sur la qualification de l’activité.

- Sur l’exception non retenue de la reproduction provisoire

L’article 5 (1) de la directive 2001/29 [5] autorisant les actes de reproduction provisoires qui sont transitoires ou accessoires [6] n’est pas applicable aux hypothèses de constitution d’un dataset car la reproduction caractérisée n’est ni transitoire ni fortuite.

En effet, cette exception suppose que les actes de reproduction soit transitoire et accessoire. Or, la reproduction n’est pas transitoire dès lors que l’exemplaire reproduit n’est supprimé que sur la base d’une intervention humaine [7]. Elle n’est pas accessoire dès lors que les fichiers sont « délibérément téléchargés aux fins d’analyse à l’aide d’un logiciel spécifique ».

- Sur l’exception générale non retenue de la fouille de textes et de données

Si le tribunal ne retient pas l’exception générale pour la fouille de textes et de données en l’espèce, il donne certaines précisions utiles à son appréciation :

- D’abord, l’exception générale pour la fouille de textes et de données couvre effectivement la création de dataset destinés à l’entraînement d’IA. L’intention du législateur actuel européen sur la question est « sans équivoque».

- Sur l’opt-out. L’exigence d’une réserve exprimée « par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne» doit être appréhendée « en fonction du développement technique existant au moment pertinent de l’utilisation de l’œuvre ». Le langage naturel peut donc satisfaire aux exigences de lisibilité de la machine.

- Sur le test en trois étapes de l’article 5 (5) la directive 2001/29. Selon ce test, les exceptions ne peuvent être appliquées que dans « que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit». En l’espèce, la reproduction de la photographie étant « limitée au but de l’analyse des fichiers d’images quant à leur concordance avec une description d’image préexistante », il n’est pas démontré que cette utilisation porte atteinte aux possibilités d’exploitation de l’œuvre concernée.

⚠️Conseils aux artistes : Si vous souhaitez publiez vos œuvres d’art sur internet tout en empêchant leur exploitation par l’intelligence artificielle, prenez soin d’inscrire clairement et lisiblement pour la machine une clause d’ « opt-out » dans les conditions générales d’utilisation !

[1] Directive UE 2019/790 dite DAMUN du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, art. 2 ; Code de la propriété intellectuelle, art. L. 122-5-3.

[2] Directive UE 2019/790 dite DAMUN du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.

[3] L’exception est prévue à l’article 3 de la directive DANUM et a été transposée à la section 60d du code de la propriété intellectuelle allemand (UrhG) et à l’article L.122-5-3 du code de la propriété intellectuelle français.

[4] L’article L.122-5-3, II, du code de la propriété intellectuelle vise les fouilles de textes et de données « menées à bien aux seules fins de la recherche scientifique ». La vision est donc plus restrictive en droit français.

[5] Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.

[6] Selon l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, la reproduction provisoire présente un caractère transitoire et accessoire « lorsqu’elle est une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et qu’elle a pour unique objet de permettre l’utilisation licite de l’oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d’un réseau faisant appel à un intermédiaire ».

[7] La reproduction est transitoire lorsque « sa durée de vie est limitée à ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement du procédé technique concerné, étant entendu que ce procédé doit être automatisé de sorte qu’il supprime cet acte d’une manière automatique, sans intervention humaine, dès que sa fonction visant à permettre la réalisation d’un tel procédé est achevé » (CJUE, 15 juillet 2009, aff. C-5/08, Infopaq International A/S c/ Danske Dagblades Forening, p.64).