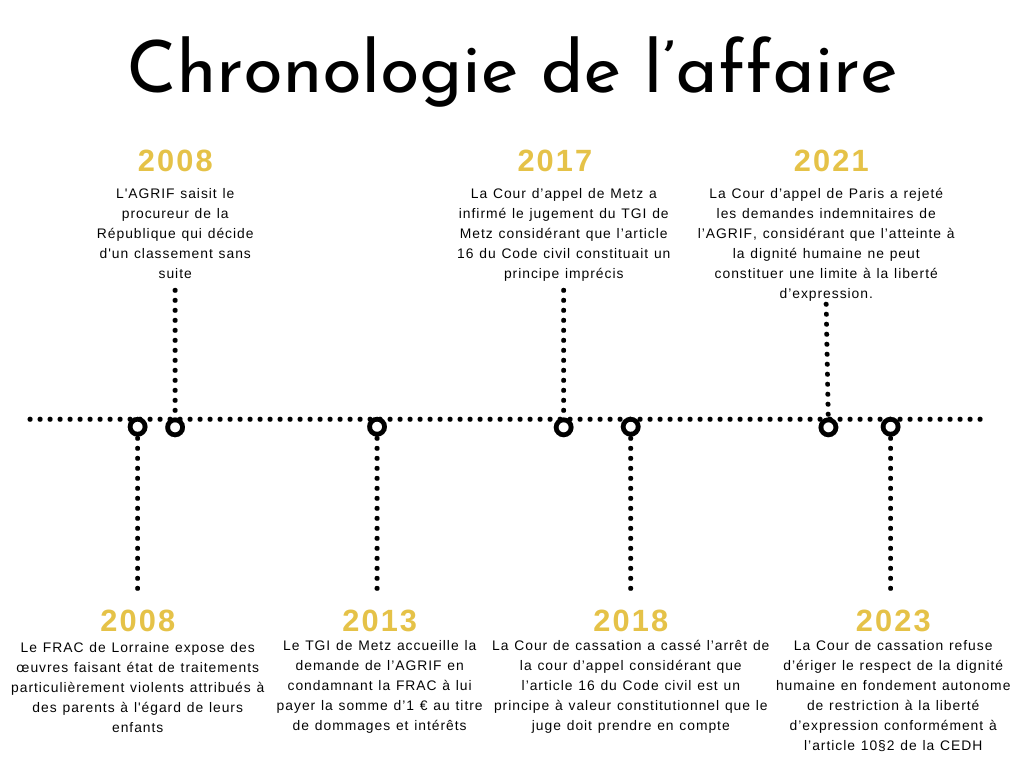

Cour administrative d’appel de Paris, 7ème chambre, 17 octobre 2024, n°23PA00612

Pour les amateurs d’objets d’art et d’antiquités, l’achat puis la revente de certaines pièces de leur collection est une pratique courante. Cependant, selon l’administration fiscale, ces actes peuvent être constitutifs d’une activité commerciale s’ils remplissent certains critères. L’activité d’un amateur de vins a ainsi été requalifiée après qu’il a fait l’objet d’une vérification de comptabilité.

A l’issue de cette vérification, l’administration fiscale a émis une proposition de rectification fiscale considérant que le particulier exerçait une activité occulte de négociant. Dans un arrêt du 17 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a en effet jugé que l’activité de vente de vins en cause présentait un caractère commercial et que le particulier était dès lors passible de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de la TVA.

→ Pourquoi l’activité de ce particulier interrogeait-elle ?

En l’espèce, le particulier avait acheté plusieurs bouteilles de vin Pétrus auprès d’un marchand, pour 25.620 euros. Quelques mois après, il les avait revendues à un négociant bordelais, pour un prix total de 98.400 euros.

→ Les juges du fond ont d’abord retenu la qualification de collectionneur

Pour retenir qu’il n’avait pas exercé d’activité commerciale, le tribunal administratif de Paris a soulevé que le particulier avait acquis 698 bouteilles au cours des dix dernières années et qu’il n’avait revendu que 9% d’entre elles. Ainsi, il ne s’était pas livré « habituellement, pour son propre compte et dans un but lucratif, à une activité d’achat de vins en vue de leur revente ».

Le ministre de l’économie a fait appel de jugement du 18 octobre 2022.

→ La cour administrative d’appel a finalement retenu la qualification de marchand

La cour administrative d’appel a soulevé que :

- Le particulier n’a pas disposé physiquement des bouteilles de vin qui ont été achetées en « primeur », c’est-à-dire avant leur mise en bouteilles, revendues puis livrées directement à un marchand ;

- Le particulier disposait d’un compte fournisseur auprès de ce marchand à qui il revendait les bouteilles ;

- Eu égard à l’importance et la fréquence des transactions, les bouteilles ont été conservées très peu de temps.

Par conséquent, le particulier « ne s’est pas comporté comme un simple collectionneur de vins mais comme ayant eu une activité commerciale de négociant de vins à titre individuel et dans un but lucratif ».

→ Quels sont les critères de distinction ?

Plusieurs facteurs principaux sont à prendre en considération afin de distinguer le « simple collectionneur » du marchand, et donc, du commerçant :

- Le but lucratif de l’opération : le juge recherche ici l’intention spéculative même s’il ne s’agit que d’une opération[1].

- La fréquence des opérations[2].

- Le délai entre l’achat et la revente : la brièveté du délai sert à déterminer l’intention spéculative.

- La possession physique des biens achetés destinés à une collection[3].

- L’intégrité du lot revendu[4].

→ Rappels sur le statut de commerçant

L’article L.121-1 du code de commerce dispose que « sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ».

L’article L.110-1 dudit code définit les actes de commerce comme « 1° tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre […] ».

Le statut de commerçant engendre, suivant les plafonds en vigueur, l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)[5] :

- Si l’entreprise dépasse le seuil de 91.900 € de ventes annuelles, sans outrepasser 101.000 €, elle peut conserver le bénéfice de la franchise en base de TVA pendant 2 ans.

- Cependant, si ce seuil de tolérance de 101.000€ est franchi, l’entreprise perd le régime de la franchise en base de TVA à partir du premier jour du mois suivant le dépassement.

ATTENTION à compter du 1er janvier 2025, toutes les ventes d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquités seront soumises au taux réduit de TVA de 5,5 %, sauf exception. Cela signe la fin du régime de la TVA sur la marge à 20% applicable aux objets d’occasion.

En tout état de cause, face à une situation incertaine, il est nécessaire de se faire accompagner dans la démarche d’achat et de revente afin de prendre des mesures adaptées et régulariser une activité commerciale.

En effet, le risque d’un redressement fiscal est considérable, comme l’illustre le présent cas. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu ont finalement été remise à la charge du particulier pour un montant de 71.240 €. Outre le montant réclamé, le redressement peut entraîner des pénalités, des intérêts de retard voire des sanctions pénales en cas de fraude.

[1] A titre comparatif, l’administration fiscale a requalifié un contribuable en marchand de biens et imposé le profit en tant que tel, ce dernier ayant acquis trois immeubles, et procédé, après division en lots, à 7 ventes dans un délai de 3 à 18 mois après acquisition (CAA de NANTES, 1ère chambre, 4 octobre 2018, 17NT0102).

[2] S’il est vrai que la législation fiscale se rapporte à la définition du commerçant telle qu’on la trouve à l’article L. 121-1 du code de commerce, le juge peut ne considérer qu’une opération ponctuelle, et faire passer la « fréquence » et « l’habitude » au second plan.

[3] On peut toujours vendre tout ou partie d’une collection, sans pour autant que la vente soit qualifiée d’acte de commerce. Il faut que le bien ou le lot aient enrichi la collection. C’est la démarche du collectionneur qui est ici scrutée.

[4] Le juge regardera si le lot qui a été vendu est exactement identique au lot acheté ; il pourra en déduire la volonté d’acheter pour revendre, plutôt que d’enrichir une collection.

[5] L’article 256A du Code général des impôts (CGI) retient que sont soumises à la TVA « toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de service ».