PHOTOGRAPHIE DE RUE, DROIT A L’IMAGE ET VIE PRIVEE

Henri Cartier-Bresson, Vivian Maier, Diane Arbus, Joel Meyerowitz, Robert Doisneau… De nombreux photographes célèbres se sont attelés à la photographie de rue. Cette pratique consiste à prendre des clichés dans un lieu public, en présence d’une ou plusieurs personnes afin de capturer une scène authentique du quotidien, prise spontanément, sur le vif. Mais qu’en est-il du droit à l’image lorsqu’un individu est identifiable sur la photographie et que ce dernier s’oppose à la captation et/ou à la diffusion du cliché ? Cette question s’est posée à de nombreuses reprises devant les tribunaux, par exemple pour le fameux cliché « Baiser de l’Hôtel de Ville » de Robert Doisneau, prise en 1950 [1]. Cette affaire renvoie à une problématique récurrente :

A-t-on le droit de prendre en photo une personne dans la rue sans son consentement ?

Quels sont les risques et les enjeux de la photographie de rue au regard du droit à l’image et du droit à la vie privée ?

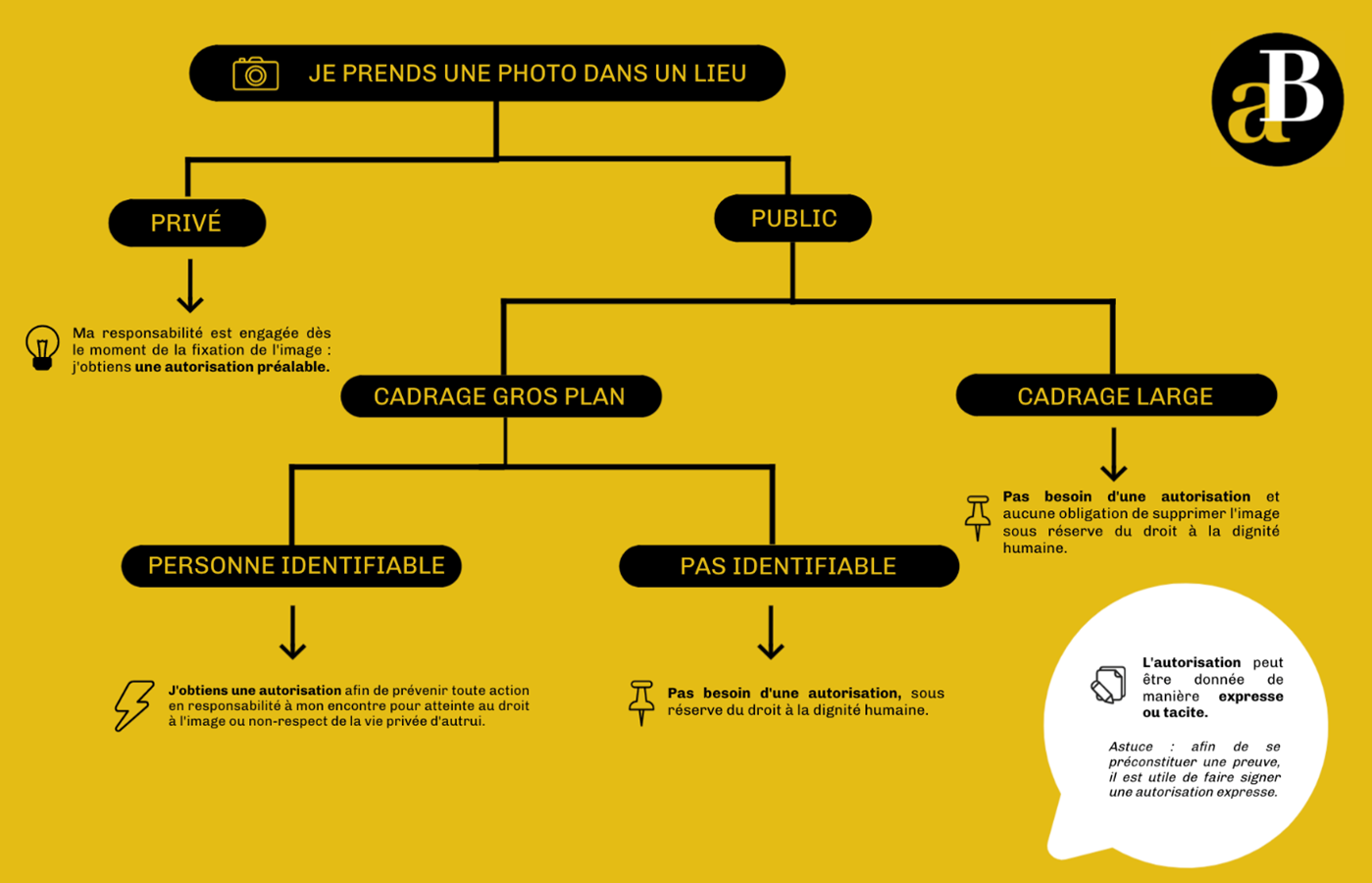

- La distinction lieu public et lieu privé

La pratique de la photographie, comme la photographie de studio, peut se dérouler dans un lieu privé. Il se définit comme « l’endroit qui n’est ouvert à personne, sauf autorisation de celui qui l’occupe » [2], et ce « peu important que ce lieu se trouve inclus dans un bâtiment ouvert au public » [3]. Le domicile en est un exemple.

Dans cet espace, la fixation et la publication de l’image d’une personne peut être, en l’absence de tout consentement expresse ou tacite, constitutif d’un délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée, d’après l’article 226-1 du code pénal, punissable d’un an d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.

⚠️ Toutefois, il existe une présomption de consentement du sujet de la photographie au profit du photographe dès lors que la photographie a été enregistrée au vu et au su des sujets qui ne s’y sont pas opposés alors qu’ils étaient en mesure de le faire [4].

Le lieu public se définit comme le « lieu accessible à tous sans autorisation spéciale de quiconque, que l’accès en soit permanent ou conditionnel, ou subordonné à certaines conditions, heures ou causes déterminées » [5]. Ainsi, tout lieu dans lequel on peut pénétrer sans y avoir été invité personnellement, même s’il faut acheter un billet, constitue un lieu public (par exemple, le métro, le cinéma ou la piscine).

⚠️ Dès lors, dans un lieu public, le fait de prendre une image d’une personne peut constituer une atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image mais à certaines conditions seulement.

- Dois-je recueillir le consentement de la personne que je souhaite photographier dans un lieu public ?

Si la personne apparaît de manière accessoire et quasiment fortuite sur une image, aucune atteinte à son droit à l’image ou au respect de sa vie privée ne peut, en principe, être constatée [6].

Par contre, si la personne constitue le sujet principal et reconnaissable de l’image et apparaît de manière isolée, il est nécessaire d’obtenir son consentement tacite ou expresse préalable [7].

🥑 Les risques : Dans un lieu public, lorsque la personne est identifiable et reconnaissable, je risque d’engager ma responsabilité en tant que photographe [8]. L’appréciation ddu caractère identifiable ne se fait pas à partir du public en général, mais en tenant compte des proches de la personne en cause pouvant la reconnaître. Dans le cadre d’un contentieux, la charge de la preuve incombe alors à celui qui estime avoir subi une atteinte à son droit à l’image ou à sa vie privée [9]. Si je renonce à recourir à la signature d’autorisation pour la prise de mes images, je m’expose au risque d’être assigné(e) pour violation du droit à l’image et du respect de la vie privée d’autrui.

🥑 Nos conseils : Bien que le consentement puisse intervenir de manière tacite ou se déduire des circonstances [10], il est préférable d’obtenir une autorisation expresse. Cette autorisation fait l’objet d’une interprétation stricte [11] et doit être spéciale, c’est-à-dire préciser les utilisations autorisées [12]. L’autorisation ne doit pas être détournée du contexte dans lequel elle a été donnée [13].

⚠️ Attention : si je souhaite photographier un mineur, je dois obtenir le consentement de ses deux parents ou de toute personne détentrice de l’autorité parentale [14].

- Publication ou captation ?

On estimait traditionnellement que ce n’était pas l’acte de la prise de photo qui constituait une atteinte au droit à l’image mais l’acte de publication et de diffusion [15]. Or dans une décision récente, la Cour de cassation a rappelé le principe de la responsabilité de plein droit en matière de violation des droits de la personnalité incluant le droit à l’image [16]. Reprenant et précisant la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme [17], elle rappelle que la maîtrise par un individu de son image implique la possibilité de refuser la diffusion de son image mais comprend également le droit pour lui de s’opposer à la captation et la conservation de celle-ci par autrui. En effet, l’image constitue une caractéristique attachée à la personnalité de chacun dont la protection suppose le consentement de l’individu dès sa captation et non pas uniquement au moment de sa potentielle diffusion au public.

- Est-ce que la réponse est identique si ma démarche est artistique ?

La liberté d’expression artistique est parfois invoquée pour justifier l’atteinte aux droits d’autrui. Les tribunaux estiment qu’en matière de photographie de rue, la liberté d’expression artistique prime sur le droit à l’image, de sorte que ce dernier ne peut donner lieu à l’interdiction de publication d’une image [18].

Toute autre solution aurait pour conséquence, dans le domaine de l’art photographique, de contraindre l’auteur des clichés à « solliciter systématiquement le consentement des personnes à ce que leur image puisse être fixée, puis ensuite publiée, ce qui aurait pour effet de compromettre les photographies prises sur le vif ou la représentation de scènes de rue » [19].

Toutefois, il existe deux exceptions à ce principe :

- L’image ne doit pas constituer une atteinte à la dignité humaine de la personne représentée.

- La publication ne doit pas avoir des « conséquences d’une particulière gravité» sur la vie privée de la personne photographiée [20].

⚖️ Dans une affaire du 5 novembre 2008, intentée à l’occasion de la parution d’un recueil de photographies intitulé « Perdre la tête » du photographe François-Marie Banier [21], la Cour d’appel a rendu un arrêt important concernant le droit à l’image et le droit à la vie privée. Invoquant les deux droits précités, la requérante demandait le retrait de cet ouvrage d’une image sur laquelle elle apparaissait de manière identifiable, ainsi que l’indemnisation de son préjudice. Elle considérait que la publication de cette photographie, au sein d’un recueil mettant en avant des individus excentriques, marginaux ou exclus de la société, revêtait un caractère dégradant attentatoire à sa dignité.

Les juges ont rejeté ces arguments estimant que le cliché anodin ne relevait aucun élément d’ordre privé, ni n’était dégradant. Ils ont considéré que le droit à l’image devait céder devant la liberté d’expression chaque fois que l’exercice du premier avait pour effet de faire arbitrairement obstacle à la liberté de communiquer des idées, notamment par le travail d’un artiste.

⚠️ Tout le monde ne peut se prévaloir de l’exception de liberté d’expression artistique. En effet, il faut établir le caractère artistique de l’image en cause. Ce caractère est souverainement apprécié par les juges [22] en se référant notamment aux critères de qualification de l’ « œuvre de l’esprit » au sens de l’article L. 112-2 du code de propriété intellectuelle ou en analysant la démarche intellectuelle du photographe pour déterminer si celle-ci est artistique [23].

[1] Cass., Civ. 1ère, 16 mars 1999, n°97-11.465.

[2] Cass., Crim., 28 novembre 2006, n° 06-81200 : définition prétorienne.

[3] Cass., Crim., 26 octobre 2010, n° 09-81.492.

[4] Art. 226-1 du code pénal.

[5] TGI Paris, 23 octobre 1986, Gaz. Pal. 1987, 1, 21 et Cass., Crim., 28 juin 1988, n° 87-85.460 : définition prétorienne.

[6] Cass., Civ. 1re, 12 décembre 2000, n° 98-21.311 ; Cass, civ 1re, 25 janvier 2000, n° 97-15.163.

[7] Cass., Civ. 1re, 12 décembre 2000, n° 98-21.311 ; Cass, civ 1re, 25 janvier 2000, n° 97-15.163.

[8] TGI Paris, 21 février 1974, D. 1974. 530, note R. Lindon ; cf. également Cass, Civ. 1re, 21 mars 2006, n° 05-16.817.

[9] Paris, pôle 1, ch. 2, 28 mars 2019, RG n° 18/22.397 ; TGI Nanterre, 15 oct. 2001, Légipresse 2002, I 29.

[10] Cass., Civ. 1re, 7 mars 2006, Bull. civ. I. n° 139.

[11] Cass., Civ. 1re, 4 novembre 2011, n° 10-24.761.

[12] Cf. TGI Paris, 18 mai 2009, Légipresse 2009. I. 113.

[13] Paris, 11e ch., B, 19 octobre 2006, RG n° 05/06562.

[14] Cass, Civ. 1re, 27 février 2007, n° 06-14.273.

[15] §431.143, Pratique du droit de la presse, Christophe Bigot, Dalloz, Hors collection, 2020.

[16] Civ. 1re, 2 juin 2021, n° 20-13753.

[17] CEDH, 15 janv 2009, Reklos et Davourlis c/ Grèce, n° 1234/05 ; CEDH, 27 mai 2014, De la Flor Cabrera c/ Espagne, n° 10764/09.

[18] TGI Paris, 2 juin 2004, Légipresse 2004, III, p. 156, note Ch. Bigot : la liberté d’expression artistique doit primer à chaque fois que « l’exercice par un individu de son droit à l’image aurait pour effet de faire arbitrairement obstacle à la liberté de recevoir ou communiquer des idées qui s’exprime spécialement dans le travail d’artiste » ; CA Paris, 11e ch. sect. A, 5 nov. 2008 ; §423, Dalloz, Répertoire de droit civil : Paris, 5 novembre 2008.

[19] TGI Paris, 9 mai 2007, D. 2008. 57.

[20] Art. 9 et 16 du Code civil ; CA Paris, 11e ch. sect. A, 5 nov. 2008 ; §423, Dalloz, Répertoire de droit civil : Paris, 5 novembre 2008.

[21] CA de Paris, 17eme chambre, 5 novembre 2008, n° 07/10198.

[22] Recueil Dalloz, 2009, p. 470, La liberté de création prévaut, dans certaines limites, sur le droit à l’image, Christophe Bigot.

[23] TGI de Paris, 2 juin 2004, Ben Salah c/ Delahaye, Agence Magnum, Légipresse 2004. III. 156 et TGI de Paris, 9 mai 2007, n° 06/03296, Chastenet de Puysegur c/ Gallimard et Banier.